Последовательность операций капиллярного контроля

Капиллярный контроль предназначен для обнаружения невидимых или слабовидимых дефектов типа несплошностей, выходящих на поверхность объекта контроля. Применение капиллярных методов позволяет определить расположение и геометрические размеры поверхностных и сквозных несплошностей в объектах контроля, дающие объективную информацию об опасности этих дефектов для безаварийной работы детали, узла и всего механизма в целом.

Суть капиллярного контроля заключается в проникновении специальной индикаторной жидкости в трещину, последующем извлечении ее из трещины в слой проявителя в месте выхода трещины на поверхность детали и окрашивании этой части проявителя в яркий цвет. Форма цветного пятна, его размеры и яркость позволяют опытному дефектоскописту судить об объеме полости трещины и других ее параметрах (ширина и проч.).

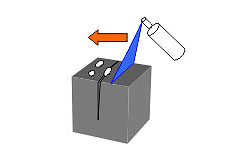

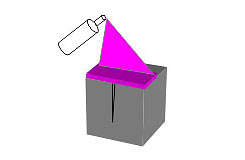

Основные операции капиллярного контроля представлены на рисунке, где схематически изображена деталь 1 с дефектом 2, имеющим выход на поверхность П. Чтобы выявить этот дефект (трещину), на поверхность детали наносится индикаторная жидкость (пенетрант) 3, которая заполняет трещину под действием капиллярных сил.

Индикаторным пенетрантом (пенетрант – от английского «penetrate» – проникать) называют дефектоскопическую жидкость, обладающую способностью проникать в несплошности объекта контроля и образовывать при ее последующем полном или частичном извлечении слоем проявителя визуализируемый индикаторный рисунок дефекта.

В зависимости от свето-колористических свойств индикаторной проникающей жидкости и соответственно способа получения первичной информации от индикаторного рисунка, индикаторные пенетранты разделяются на цветной, люминесцентно-цветной и люминесцентный. Цветной пенетрант обнаруживается в видимом свете, люминесцентный пенетрант различим под действием ультрафиолетового излучения, люминесцентно-цветной пенетрант имеет характерный цвет в видимом излучении и люминесцирует под воздействием ультрафиолетового излучения.

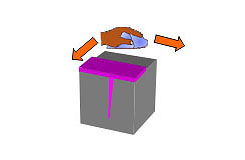

Последовательность операций при капиллярной дефектоскопии: а – дефект в изделии; б – нанесение пенетранта; в – удаление пенетранта с поверхности; г – нанесение проявителя и проявление; 1 – изделие; 2 – дефект; 3 – пенетрант; 4 – проявитель; 5 – след дефекта (окрашенный проявитель).

Заполнение полостей дефектов индикаторными пенетрантами происходит прежде всего благодаря капиллярным явлениям. Эта операция ставит своей целью предельно возможное заполнение полости дефекта индикаторной жидкостью. Для этого полость дефекта должна быть чистой, а смачиваемость ее пенетрантом – наибольшей. Поэтому процессу нанесения индикаторного пенетранта на поверхность с целью его проникновения в трещину предшествует подготовка объекта к контролю.

Цель подготовки объекта к контролю – освободить полость дефекта и контролируемую поверхность от всего, что мешает жидким дефектоскопическим материалам контактировать с поверхностью и обеспечивать ее равномерное смачивание индикаторной жидкостью. Она включает очистку контролируемой поверхности и полостей дефектов от всевозможных загрязнений, остатков рабочей среды предыдущих технологических операций, лакокрасочных покрытий, моющих составов и дефектоскопических материалов, оставшихся от предыдущих операций контроля.

После заполнения пенетрантом полостей трещин и других дефектов часть индикаторной жидкости остается на поверхности контролируемого объекта. Поэтому следующая операция – удаление излишков пенетранта с поверхности изделия. Если пенетрант остается на бездефектной поверхности, он даст ложную информацию о наличии на поверхности трещины или иного дефекта. Но главное – чтобы пенетрант остался в трещине.

Для получения информации о месте расположения дефекта необходимо извлечь индикаторный пенетрант из трещины. Для этого после удаления излишков пенетранта вся контролируемая поверхность покрывается ровным и тонким слоем проявителя (порошкообразного или суспензионного), который вступает во взаимодействие с индикаторным пенетрантом. Этот процесс носит название проявление. Он заключается в извлечении проявителем из капиллярной несплошности такого количества индикаторной жидкости, которое позволило бы пропитать слой проявителя на всю толщину и образовать на месте выхода дефекта окрашенный или люминесцирующий рисунок.

Проявителем называют дефектоскопический материал, предназначенный для извлечения индикаторного пенетранта из капиллярной несплошности с целью образования четкого индикаторного рисунка в месте выхода трещины на поверхность и создания контрастирующего с ним фона. Роль проявителя в капиллярном контроле заключается, с одной стороны, в том, чтобы он извлекал пенетрант из дефектов за счет капиллярных сил, с другой стороны, проявитель (чаще всего – белый) должен создать контрастный фон на поверхности контролируемого объекта, чтобы достоверно выявлять окрашенные или люминесцирующие индикаторные следы дефектов. Чем больший контраст достигается между цветным рисунком (след) и проявителем (фон), тем выше чувствительность и тем большая вероятность обнаружения дефекта. В начале появления окрашенный рисунок на фоне проявителя имеет очертания, близкие к форме дефекта, в дальнейшем отдельные элементы рисунка сливаются.

В основе процесса проявления лежат явления смачивания, сорбции, адсорбции и диффузии. Пенетрант 3 из трещины 2 извлекается капиллярными силами проявителя в слой проявителя 4 и, окрашивая его, указывает место, где расположена трещина. Эту окрашенную пенетрантом часть поверхности детали после завершения процесса появления принято называть следом дефекта.

След дефекта представляет собой индикаторный рисунок (изображение), образованный индикаторной жидкостью в месте расположения несплошности и подобный форме трещины у выхода на поверхность объекта контроля. Обычно ширина следа по величине значительно больше раскрытия (ширины) несплошности на поверхности. При правильной технологии проявления ширина следа в 10 – 20 и более раз может превосходить ширину дефекта. Этот эффект увеличения позволяет опытным специалистам даже невооруженным глазом выявлять очень маленькие трещины.

По месту расположения следа дефекта, его форме и протяженности можно судить не только об опасности дефекта, но и получить ценную информацию о причинах его возникновения (концентрации напряжений, несоблюдение технологии и пр.).

После операции проявления деталь осматривают и следует операция расшифровки результатов контроля. Сначала исключают ложные дефекты, а сведения о выявленных дефектах заносят в журнал, используя условные обозначения обнаруженных дефектов и сокращенную запись технологии контроля. Расшифровка результатов контроля заканчивается оценкой степени их опасности.

Окончательная очистка от дефектоскопических материалов заканчивает процесс контроля. Она заключается в удалении слоя проявителя, лакового слоя или пленки проявителя с объекта контроля. При необходимости объекты контроля после окончательной очистки подвергаются антикоррозионной обработке в соответствии с техническими условиями.

Таким образом, основными операциями капиллярного контроля являются:

- подготовка объекта к контролю;

- нанесение индикаторного пенетранта на изделие и заполнение им полостей дефектов;

- удаление излишков пенетранта;

- проявление;

- расшифровка результатов контроля и выявление дефектов;

- регистрация результатов контроля;

- окончательная очистка объектов контроля.

Представление о длительности полного технологического цикла капиллярного контроля может дать пример контроля такого относительно небольшого объекта, как турбинная лопатка. Он составляет 0,5 – 1,4 часа в зависимости от применяемых дефектоскопических материалов и требований к чувствительности контроля.

Затраты времени в минутах распределяются следующим образом:

- подготовка объекта к контролю 5 – 20 мин;

- нанесение индикаторного пенетранта на изделие и заполнение им полостей дефектов 10 – 30 мин;

- удаление излишков пенетранта 3 – 5 мин;

- проявление 5 – 25 мин;

- осмотр 2 – 5 мин;

- окончательная очистка (если она необходима, 3 – 5 мин).

Обычно выдержку при заполнении дефекта пенетрантом или проявлении одного изделия совмещают с контролем другого изделия, в результате чего среднее время контроля изделия сокращается в 5 – 10 раз.