Гидродинамика проявления дефектов

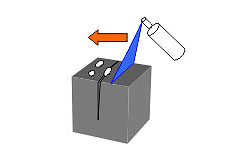

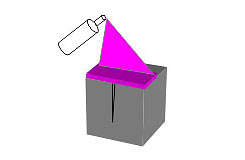

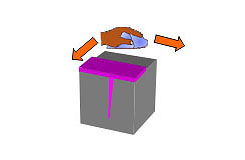

Целью технологической операции проявления является обнаружение дефекта, для чего на контролируемую поверхность, обработанную пенетрантом, наносится слой проявителя, который извлекает пенетрант из трещины. В результате входящие в состав пенетранта краситель или люминофор окрашивают проявитель в месте выхода трещины на поверхность, образуя в устье дефекта индикаторный рисунок, называемый следом дефекта.

Понятно, что чем больший объем индикаторного вещества находится в полости трещины и чем большая его часть будет извлечена из дефекта в слой проявителя, тем больше будет окрашенная часть поверхности детали (след дефекта) и тем легче можно будет дефектоскописту обнаружить дефект.

В случае применения порошкового проявителя процесс извлечения пенетранта из полости дефекта характеризуется двумя основными стадиями, а при использовании суспензионных - тремя.

Первая стадия проявления – это капиллярное впитывание пенетранта из полости дефекта в проявитель. Как и процесс капиллярного впитывания пенетранта в канал дефекта, в большинстве случаев эта стадия проявления очень кратковременна. Основной движущей силой процесса на данном этапе проявления является капиллярное давление в пористом слое проявителя, которому препятствует капиллярное давление в канале дефекта. В то же время извлечению способствует давление сжатого в канале воздуха.

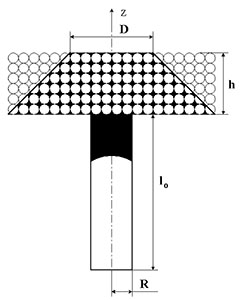

Проявление цилиндрического дефекта глубиной l0, радиусом R слоем порошкового проявителя толщиной h при распространении фронта пропитки вдоль контролируемой поверхности; D – диаметр следа (окрашенной части проявителя)

После нанесения проявителя на контролируемую поверхность детали индикаторный пенетрант соприкасается с частицами проявителя, смачивает частицы проявителя и, окрашивая их, извлекается из дефекта порами проявителя, образуя след дефекта (трещины) диаметром D.

Первая стадия капиллярного впитывания пенетранта из полости дефекта в пористый слой проявителя непродолжительна и протекает несколько секунд. Однако в ряде практических случаев этого времени достаточно для образования четкого индикаторного рисунка.

Затем следует весьма продолжительная по времени вторая стадия проявления. Она характеризуется двумя основными разными по природе процессами: диффузией и растворением газа. Если стадия проникновения пенетранта в канал дефекта характеризовалась значительным вкладом диффузии и растворения запертого газа, то при последующем извлечении пенетранта из дефекта возможно такое положение, при котором давление газа может быть даже ниже атмосферного.

В результате возникает разрежение, препятствующее извлечению пенетранта из дефекта. Тогда, по аналогии с диффузионной пропиткой, возникает и обратный процесс, который можно назвать диффузионным извлечением. Он характеризуется растворением в пенетранте уже не запертого в канале дефекта воздуха, а атмосферного воздуха, который диффундирует в столбике пенетранта в глубь канала и является причиной уменьшения степени разрежения газа в освободившемся от пенетранта канале.

Это, в свою очередь, приводит к извлечению проявителем большего объема пенетранта. Как и в случае диффузионной пропитки, растворение и диффузия воздуха в пенетранте протекает со скоростью, на несколько порядков меньшей, чем скорость капиллярной пропитки.

На рисунке показана окончательная стадия проявления, когда пенетрант почти весь извлечен порошком проявителя из дефекта и окрасил его, образовав индикаторный след диаметром D, который виден на поверхности на фоне неокрашенного проявителя (белый фон). Из рисунка следует, что если в трещине мало индикаторной жидкости или слой проявителя достаточно толстый, то пенетрант может вообще не достигнуть внешней поверхности слоя проявителя и дефект не будет обнаружен.

Еще более важную роль в извлечении пенетранта из полости дефекта пористым слоем проявителя играет пленочный механизм проявления.

Известно, что наличие прямого контакта пенетранта в устье дефекта с наносимым на контролируемую поверхность проявителем обеспечивает наиболее эффективное извлечение пенетранта из полости дефекта. Для этого удаление излишков пенетранта и последующее нанесение проявителя следует производить таким образом, чтобы пенетрант не вымывался из дефекта и не успевал испаряться. Например, испарение пенетранта приводит к тому, что его мениск перемещается в глубь дефекта, а между пенетрантом и наносимым затем проявителем может образоваться воздушный зазор, препятствующий их прямому контакту. В результате отсутствует капиллярное впитывание пенетранта в пористый слой проявителя.

Однако и при этом, даже несмотря на отсутствие прямого контакта между пенетрантом и проявителем, в ряде случаев имеет место образование индикаторного следа дефекта. Продолжительность этого процесса составляет несколько минут.

Проведенными исследованиями показано, что причиной извлечения жидкости из капилляра при отсутствии прямого контакта между жидкостью в канале и слоем проявителя является пленочное течение пенетранта по стенкам капилляра. Движущим фактором пленочного течения является градиент расклинивающего давления, возникающий из-за непостоянства толщины пленки.

Явление пленочного течения имеет место также при двустороннем заполнении тупиковых конических капилляров. Именно этот механизм является одной из важнейших причин, вызывающих значительно (на 2 – 3 порядка) более медленное по сравнению с рассмотренной выше первой стадией процесса проявления протекание стадии проявления при капиллярном контроле.

Вторая стадия проявления может протекать несколько минут и даже десятков минут. Она, как уже отмечалось, характеризуется растворением и диффузией воздуха в пенетранте, а также пленочным течением последнего по стенкам дефекта в сторону зерен проявителя, вызванным градиентом расклинивающего давления в жидкой пленке. Именно за счет процессов этой стадии в ряде случаев удается выявить мелкие дефекты.